豫见中原 读懂中国 | 中国音乐学院管弦系“豫见”暑期社会实践团队走进河南(二)

一、循迹中原文化

河南是华夏文明的发祥地,人们常说一部河南史,半部中国史,为深入挖掘中原文化精神内核,推广弘扬中华文明,7月12日,管弦系暑期社会实践团队一行走进河南省郑州市《只有河南·戏剧幻城》景区参观考察。

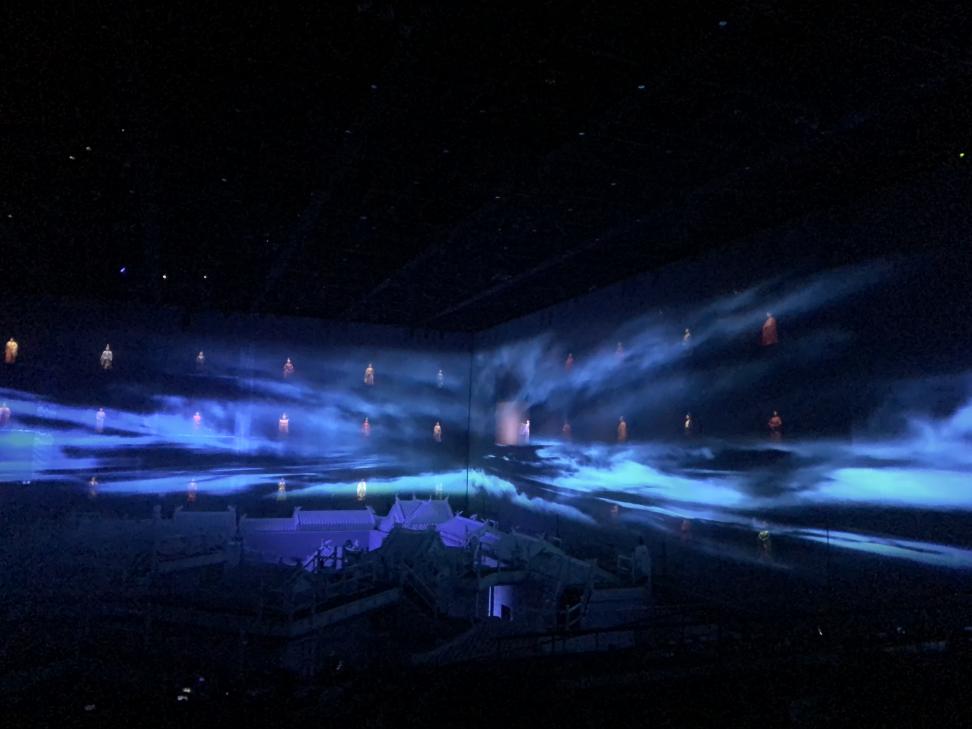

作为河南省文旅融合创新项目,戏剧幻城总占地622亩,是目前中国规模最大、演出时长最多的戏剧聚落群之一。景区整体以黄河文明为创作根基, 以沉浸式戏剧艺术为手法,以独特的戏剧“幻城”为载体:56个方格空间,每一个空间4道门,每一个空间里面又有不同的场景,21个大大小小的剧场,旨在通过全方位时空实景再现,讲好黄河故事、延续历史文脉、坚定文化自信,助推黄河文化在新时代发扬光大。

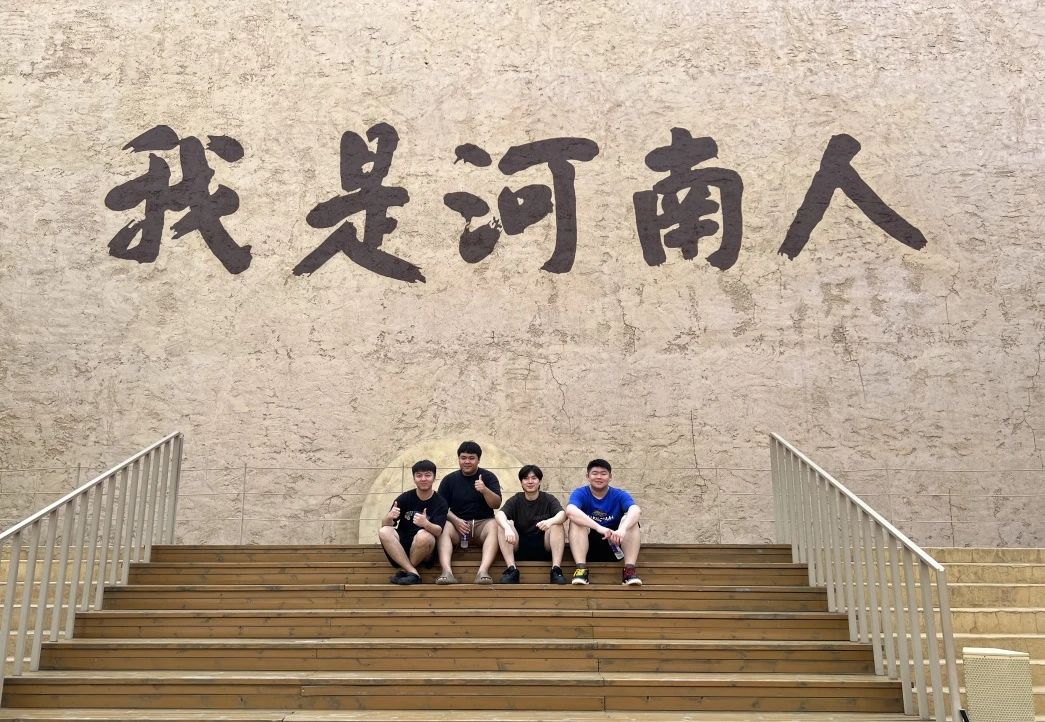

用黄土垒起的长328米,高15米的巨型夯土高墙是幻城给大家的神秘“初印象”,墙身上的半圆拱门连接起了56个风格各异的方格,每个方格里都以戏剧舞台的形式向观众展示着其文化底蕴。这里还埋伏着21个大小不一的剧场,剧目总时长近700分钟,通过空间位移实现了时空转换,让厚重的河南本土文化得以淋漓尽致地呈现,仿佛翻阅百科全书一般。

行走幻城中,21个剧场接连不断;15米高的夯土墙,留住华夏5000年的黄河文明;百亩麦田里,凝结着中原文化的博大精深。《候车大厅》里,看人来人往、人去人回,听火车呼啸而来、又呼啸而过;《天子驾六遗址坑》上演着与周天子发生的一次对话;《第七机车车辆厂礼堂》见证了中国铁路历史性的时刻;《火车站》的忠义取舍,《李家村》的生死抉择......每个场景都包含了对历史、文化、生命的敬重。

在一天的参观中,同学们能够感受到不同以往的艺术形式,舞台与观众不再隔阂,更加融和,更加诚信,演职人员的每一个动作,每一个艺术的创作,都在向我们传递着河南文化的魅力,而我们每个人身在其中,深受感染,每个人也都成为这个舞台的一部分。大家沉浸式地感受这片饱经沧桑却生生不息的热土,深刻感悟着出彩的黄河故事,体会着历史文脉的延续。

二、见证华夏文明

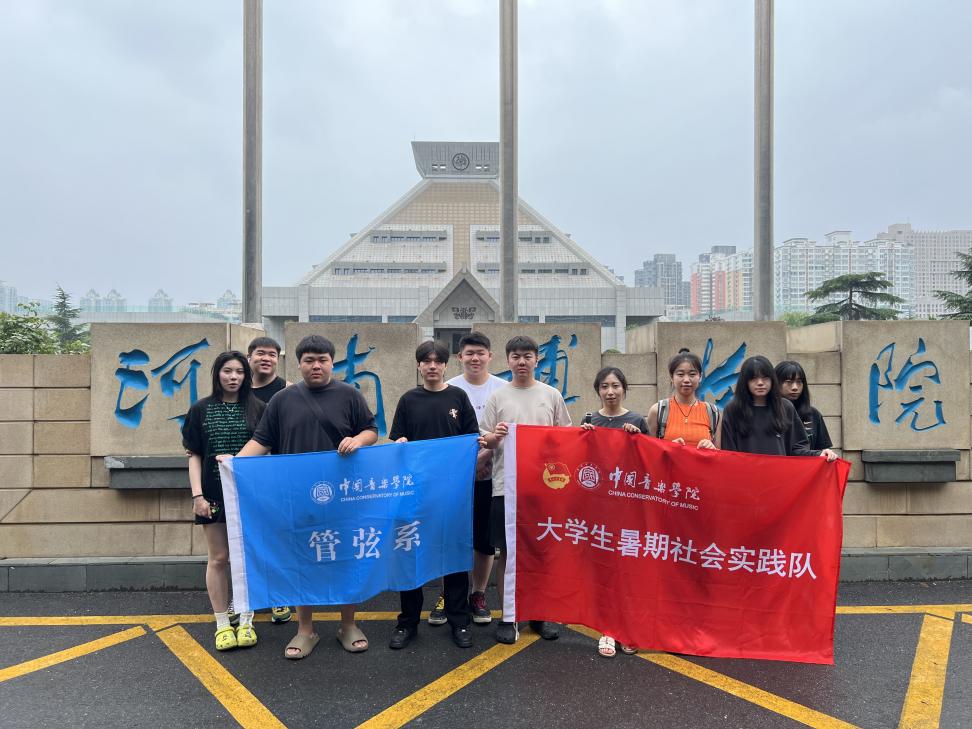

7月13日,管弦系暑期实践团队一行的最后一站来到了河南省博物院。

河南博物院创建于1927年,是我国成立较早的博物馆之一。院区占地面积126亩,建筑面积5.5万平方米。2009年入选首批中央地方共建国家级博物馆 。现有馆藏文物17万余件(套),尤以史前文物、商周青铜器、历代陶瓷器、玉器及石刻最具特色。精品文物数量多、种类全、品位高、价值大,是见证中华文明发展轨迹,展示泱泱华夏的文化艺术宝库,同时也是领略中原文化、黄河文化、华夏文脉的重要窗口。

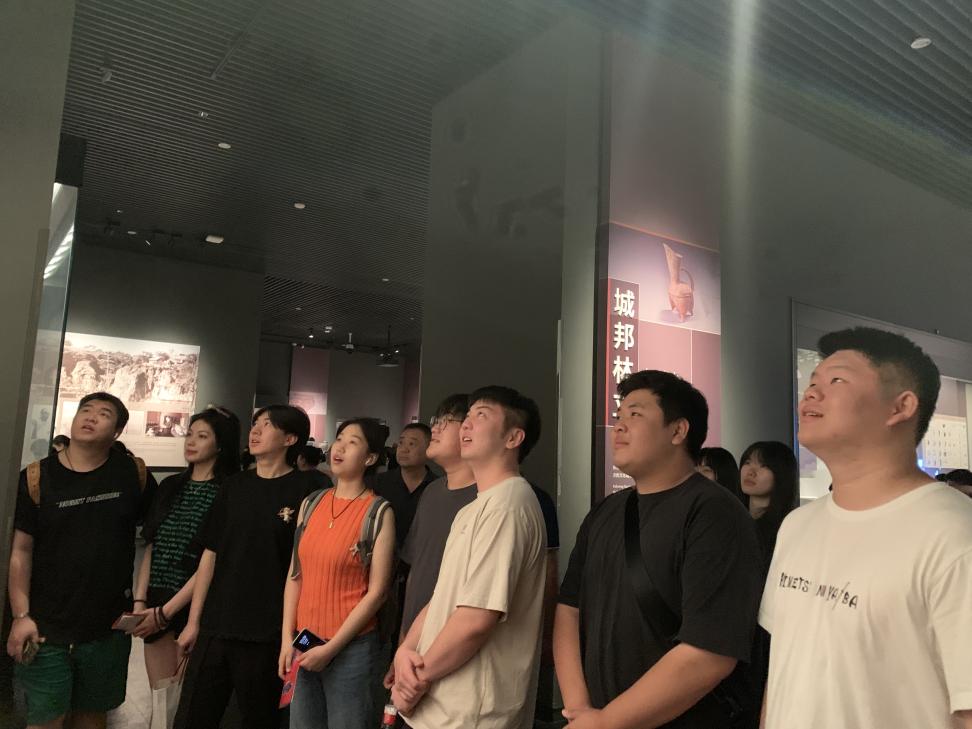

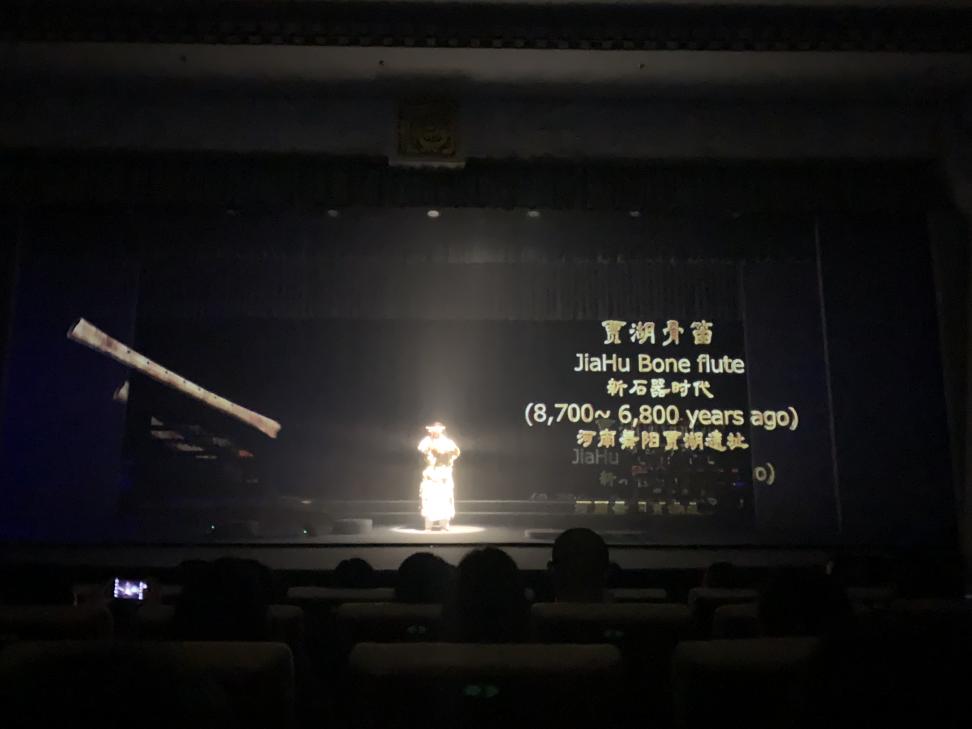

透过大门,映入眼帘的是河南省博物院的整体建筑,形似金字塔,但其实它是我们古代生活中常用的斗,分为仰斗和覆斗,合在一起,就构成了河南博物院的整体外形。博物院共有16个展厅,展厅按历史顺序依次展示了中原文化源远流长,1展厅是新石器时代,里面有重要藏品贾湖骨笛、彩陶双连壶等等;2至4展厅分别展示了夏商时期、西周时期、东周时期的藏品,石质的展物被铜做的展物所替代,这里有甲骨文和各种精品青铜器和玉器;5、6展厅是秦汉、魏晋南北朝时期,展示了金缕玉衣、画像砖等;7、8展厅是隋唐时期,展示的文物有唐三彩等;9、10展厅为宋金元时期,展示了北宋官窑瓷器等。

参观期间,团队一行还观看了馆内的华夏古乐表演,乐手们用中华古乐器“八音”,为观众演绎了一场穿越时空的音乐盛宴,表演全程30分钟,可以欣赏到9000年前的贾河骨笛悠扬的曲调和复原的西周雅乐。钟鼓磬瑟,箫管琴笙,汉舞唐韵,展示了泱泱华夏精妙绝伦的音乐作品。

通过参观,同学们深刻地体会到了中华历史文化的灿烂和厚重,不仅领略了古代先人的智慧,感受不同朝代的文化,更加感受到河南文化的博大精深,同时激发了大家对历史文化深入探索的浓厚兴趣。丰富了视野、拓宽了眼界,增强了民族自尊心、自信心和自豪感。

管弦系策划推出的“豫见”暑期社会实践活动以强化育人为目标,聚焦坚定文化自信,引导广大学子在实践中厚植家国情怀,坚守本根、与时俱进,深挖中华文化精神内涵,为推动中华优秀传统文化实现创造性转化和创新性发展贡献青春力量。